30 SPOT

17

食

美女が徹底取材!

鳴門海峡が育てた味!

[わかめ]

- トップページ

- あわじ国 30の魅力

- 美女が徹底取材!鳴門海峡が育てた味!

あわじ国 30の魅力紹介

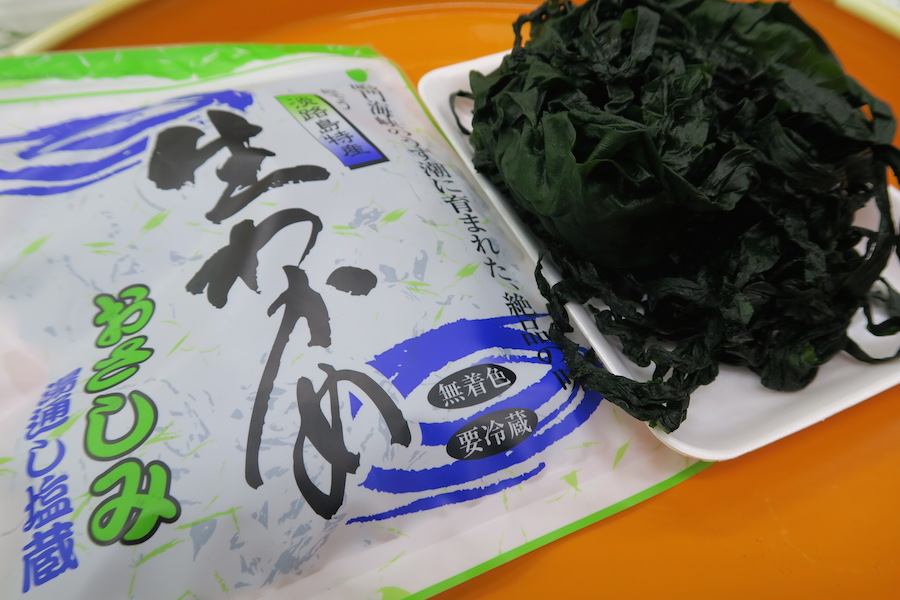

今回は、あわじ国の『わかめ』をご紹介します!

これまで『ハモ』や『3年とらふぐ』などもご紹介してきましたが、水産大国であるあわじ国の名産は、もちろん魚だけには限りません!

海藻や貝なども、とってもおいしいんです!!

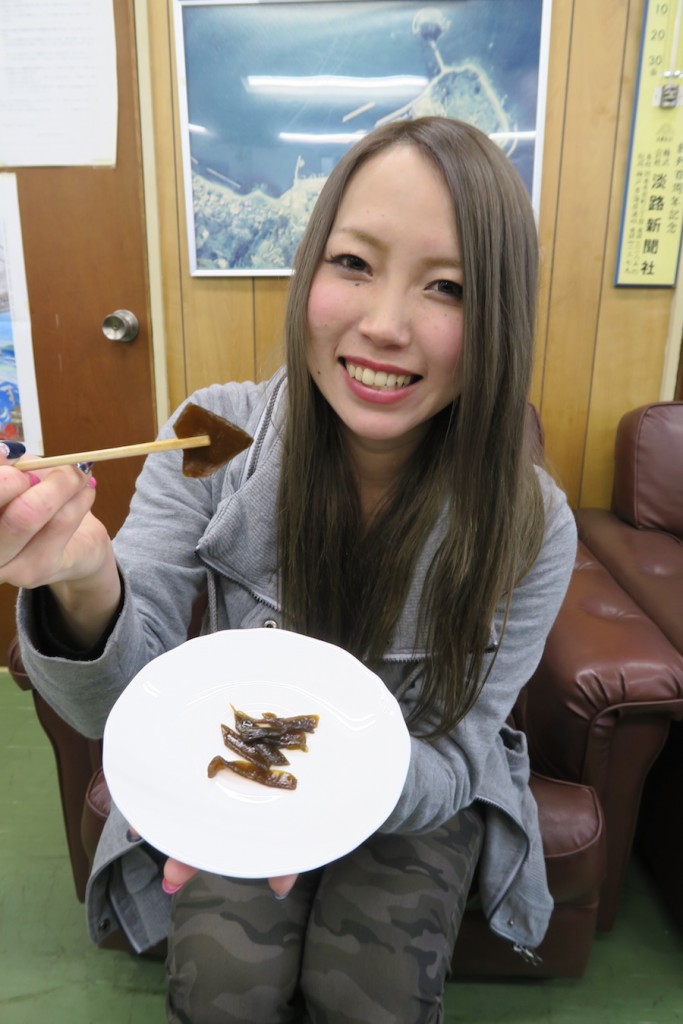

今回は、あわじ国出身の6代目アングラーズアイドル『冨士木耶奈(ふじきかな)さん』に同行していただき、あわじ国の『わかめ』産業の今を取材してきました!

|

[登場人物] 今回、取材を受けてくださいました『南あわじ漁業協同組合』の代表理事組合長『小磯さん』。 |

|---|

冨士木さんと一緒に、『南あわじ漁業協同組合』へ!

今回は、代表理事組合長の小磯さんに取材を受けていただきました!

■いきなりですが、あわじ島の『わかめ』の特徴というと?

小:難しいのう。よそとの違いといったら鳴門海峡の近海ということで、潮の流れが速いところで養殖してるというのが一番かな。

■味や食感も違うのでしょうか?

小:そうやな。ここらの『わかめ』は北西の風に煽られて肉厚で歯ごたえのあるわかめに成長するのが特徴だな。

■穫れる場所によって味が違うんですか?

小:違うな。だいぶ変わるよ。

■海水はもちろん、海中の地面などの影響も受けるのでしょうか?

小:もちろん受ける。うちの場合は砂地から砂利もあって、沖合に出たら泥になるんやけど、特に砂地の辺のわかめがおいしいな。

■そもそも『わかめ』養殖の方法をよく知らないのですが…

小:まずは5月頃に種をとって、海上の水槽で育てておく。

幕を張って水槽の中で眠らせたままにして、8月の後半辺りになると幕をとって芽立ちさせる。

それを今度は沖に持っていって育てて、ハサミで切ってロープのよりのところに差し込んでいくわけや。11月頃やな。

そのロープを海中に張って大きくなるまで育てていく。

■なるほど。

小:昔は冬になると水温が10度くらいまで下がってたんやけど、温暖化の影響で今では水温が13度くらいある。

水温が?いと魚の活性が良いからわかめの葉を食べてしまうんだ。

やから今では種付けの時期も遅くになって、11月末くらいになってるな。

■時期の判断が難しいんですね。

小:水温の変化があるから、見極めがすごく難しくなってるよ。

去年は種付けはできたけど、魚の活性がものすごくてきれいに食べられてしまって、生産量が半分くらいに落ちてしまった。

■生産量はどのくらいあるのでしょうか?

小:1つの漁業組合、単協となると今でも日本で第一番目か二番目くらいの生産量になってると思う。

■今でも…ということは、昔はもっと多かったのですか?

小:今は50人くらいが生産に携わってるんだけど、昔は70人くらいおった。

7000トンから8000トンくらい水揚げしてたんだよな。

■兵庫県が一番の産地なんですね。

小:いや、産地となると徳島県やな。

兵庫県は生産はするけど、鳴門に生のままで持って行くから産地としては徳島県になる。

■徳島県といえばお隣ですが、この辺りで『わかめ』の養殖が盛んになった背景というのは?

小:鳴門海峡ではもともと天然のわかめが穫れとったんじゃ。漁師が狩ってきて素干しにして保存食として食べとったんやけど、これが味が良くて、味噌汁の具にしたり魚と一緒に炊いて食べたりしたらおいしいと評判になってな。

昆布会社がそこに目をつけて、売り出したら需要がどんどん高まっていって、天然のやつは?いから養殖でいこうか、と。

■それはいつ頃から?

小:昭和42年とかかな。

冬場は漁に出られる日も少ないから、漁師の先輩方がわかめをやってみるかとはじめて、もう4、50年になるな。

はじめはこれだけの規模ではなかったけど、冬場の内職として定着していって、健康食品としての需要も高まっていって、今に至っている。

■この数十年間で大きな変化はありましたか?

小:昔は瀬戸内海は汚かったんよ。なんとかしないかんということで、瀬戸内海を美しくキレイな海にするという投書を国にやって、海をキレイにするようになった。

その結果、漁港内でもものすごい透明度がよくなってキレイな海になったんやけど…

■はい。それは良いことではないのですか?

小:その反面、栄養度のない海になってしまった。

海藻に必要なミネラル、リン、窒素、鉄分、規制によって海がどんどんキレイになっていくにつれてプランクトンの発生率も少なくなっていってしまった。

プランクトンの発生がなくなると小魚も育たない。小魚が育たないということは大きな魚も育たない。結果、水揚げ量も減ってしまったな。

■それは『わかめ』にも影響したのでしょうか?

小:海藻も、もちろん栄養が必要で、昔だったら山からの栄養が主流だった。

雨が降ったら栄養が山から流れてきとったんだけど、今では栄養が十分ではないな。

『わかめ』は微量の栄養でも育つものだけど、その『わかめ』ですら栄養不足で色落ちするようになってしまってる。

■単純にキレイな海が良いものであるとも限らないんですね。

小:キレイすぎたらあかんねん。清い水に魚は住まん。

これを続けていくと死んだ瀬戸内海になってしまうというので、我々水産業界が10年くらい前から『キレイな海』から『豊かな海』を作る活動を始めている。

栄養がもう少し海に流れるようにして、その代わりに漁業者は資源保護をして、瀬戸内海を魚の住める、海藻も育つ、貝も育つ海にしようとしている。

■なるほど。

小:昔は、池の水を抜いた時に、底にある泥を海に持って行ったりな。池には腐葉土などが沈殿するからミネラルをいっぱい含んでいてものすごい栄養がある。

淡路島には溜池が2万くらいあって、南あわじ市だけで2500か、それくらいあって全国で一番多いんだよな。

■そうなんですね。

小:米を作るには水を貯めないといかんかったからな。

昔の淡路の人は偉かったんだ。

今では全部コンクリで固めてしまう。そうすると海にはなにも出てこない。

ある程度は土砂と一緒に砂が海まで流れていかないと、砂が減ってしまって貝なんかは育たない。

■面白い話ですね。良い『わかめ』を作るには、海をどう作るか、地域をどう作るかまで考えないといけないんですね。

小:良い『わかめ』を作りたいと思っても、海に栄養がなかったら話にならん。

うちらは太平洋に近いところにいるから外の水がある程度は入ってくるから、まだいい方やけどな。

■常に試行錯誤が繰り返されているんですね。

小:そう。いろんなやり方でな。あれをやったらこれがなくなった、じゃあ今度はこうしないかんと、いろんなことを研究してやってきたんだな。

■そうやって苦労して出来上がった『わかめ』は、よそのものよりおいしいと?

小:間違いないです。自信を持って言えるな。

食べてみるか?

■ありがとうございます。これは穫れた状態のままですか?

小:ちゃうちゃう。一回湯通しして、塩漬けにした状態。

こっちはわかめ茎の佃煮だな。

■うん!おいしい!冨士木さんもどうぞ。

冨:おいしい!!私、これは食べたことあるんですよ。弟が『わかめ』を引き揚げるバイトしていて。

小:ほう。ここでアルバイト。今も?

冨:冬の間だけですね。重い『わかめ』を引き揚げてるので、体もすごくガッチリしてましたね(笑)

■味も他の産地のものとかなり違うのですか?

小:歯ごたえが全然違うからわかると思うよ。鳴門産は特に歯ごたえがある。

例えば三陸産なんかは肉厚だけど柔らかい。うちらのとはまるっきりちゃうわ。こっちのはきつい歯ごたえやな。

■食べ慣れている食感ですね。

小:そう。東京より向こうは三陸産わかめが喜ばれるみたいやけど、逆にこっち来たら「こんなのわかめじゃない」とか言われるな。歯ごたえがないと。

■いや、ほんとにおいしいです。

小:これを細く割いていってラーメンとかそばに入れたら、もう麺を食べるよりおいしいよ。コリコリして最高にうまい!ラーメンの中華だしによく合うんよ。

インスタントラーメンなんかでも合うから試してみて!

■ありがとうございます!!

おいしい『わかめ』を作るには、まずは豊かな海を作るところから始めなくてはいけないという壮大なお話。とてもタメになるお話が聞けました!

都会に暮らしていると、日頃食べているものがどのようにして守られ、作られ、育てられて自分の手元に届いているのかなんて考える機会も少ないですが、実際には様々な人々の働きによっておいしくて安全な食材が安定的に提供されているのだということがよくわかりました。

あわじ国の『わかめ』は、お土産屋さんや道の駅などでも購入することができます!

あわじ国を訪れた際は、ぜひお土産に購入していただいて、その確かな歯ごたえと味をお確かめください!!

「世界が羨む」あわじ国 30の魅力紹介